Kritik der bürgerlichen Partizipation

«Ribel Rabel Rubel – HSG du Tubel» und «Refugees welcome!» ist auf den T-Shirts der Podiumsgäste zu lesen. Damit ist auch schon das Spektrum der Thematik dargestellt: Kohle und Karriere als neoliberales Interesse auf der einen Seite, schlichter (Über)Lebensraum auf der entgegengesetzten Seite der Bedürfnisskala.

Das Podium verzichtet auf explizit bürgerliche Voten und hat damit einen guten Entscheid gefällt. Weil: die Interessen von Baumafiosi und Standortfetischisten sind reichlich bekannt und hochgradig uninteressant. Politisch ist es, das Spektrum derer anzurufen, die unter diesen Interessen zu leiden haben. Sinnvoll ist es, in der Stadtplanungspolitik auf diese Weise die Demokratie einzuführen. Und die gibts nur von unten, wie das Podium ausreichend beweisen konnte.

Moderiert vom verdienstvollen Aktivisten Matthias Fässler diskutieren Maria Pappa (Stadträtin Baudirektion, SP), Etrit Hasler (Parlamentarier, Journalist und Slampoet, SP), Maren Schreier (Sozialwissenschaftlerin, Dozentin FHS) und Florian Kasiske (Recht auf Stadt-Aktivist, Hamburg) in dieser Sitzordnung v.l.n.r., Publikumsperspektive.

Tiefe Gräben gibt es zwar keine, das sozialdemokratische Duo zeigt sich aber vorerst in realpolitischem Habitus, was sich in thematischen Fluchtlinien und der Inszenierung von vermeintlich alternativloser Juristerei als Entschuldigung manifestiert. Dass ein Recht auf Stadt auch heissen könnte, das Gesetz ein wenig zu brechen, geht dabei fast vergessen. Dass die Gesetzestreue als eine Art volonté général konstruiert wurde, kann aber wohl mit dem üblichen Mangel an Sensibilität und Selbstironie auf den Brettern, welche die Repräsentation der «direkten» Demokratie bedeuten, verziehen werden.

Geschlossene Türen, andere Räume

Item. Solches tut ein wenig weh in den Ohren, die gallische SP fällt aber auch positiv auf: Maria Pappa, notabene keine Slampoetin, schafft es, einen zentralen Satz des Abends vorwegzuschicken: «Auf alles, was Bedürfnisse von Menschen sind, muss geachtet werden».

Die SP-Abteilung zeigt zwar eine gewisse Ratlosigkeit bezüglich mangelnden Widerstands – verständlich, wenn auch eine Zweipersonenpappahasler-Demonstration vor der faulenden Villa Wiesental eine lustige Idee wäre. Deutlich wird aber, dass sie bereit sind, zuzuhören und selbst keine «Wahrheiten» verkaufen. Das unterscheidet sie schon mal heftig von der bürgerlichen Standortfraktion der vergangenen Jahre («ein Investor wird kommen!», usw.).

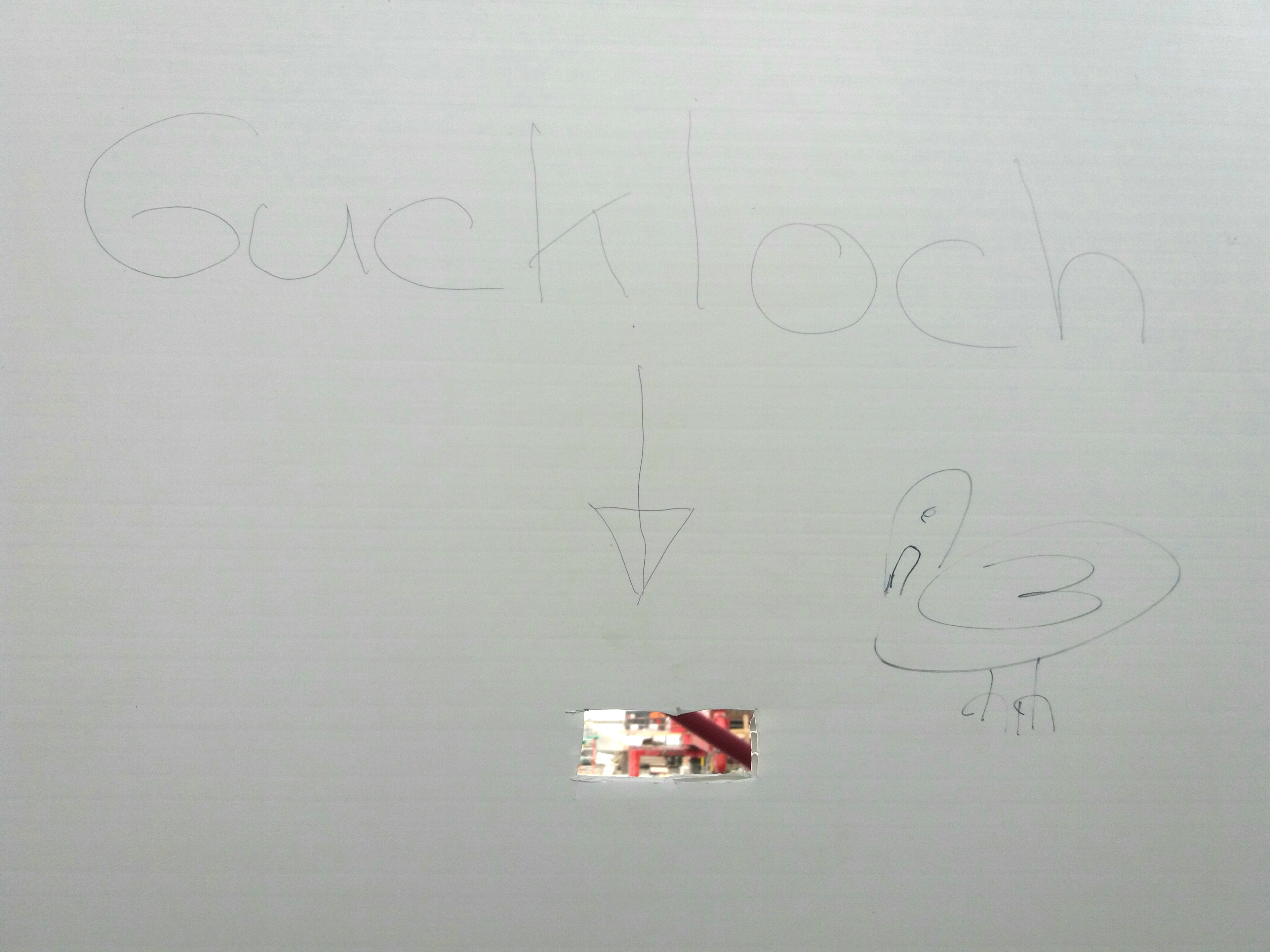

Gedanken mit Substanz kommen etliche von Maren Schreier, die ohne Ausflüchte darauf hinweist, wo die kaputten Schuhe drücken. «Geschlossene Türen, davon gibt es in St.Gallen so einige», ist natürlich etwas, was nicht in Parteiprogramme geschrieben wird.

Die Metapher passt aber auf mehreren Ebenen. Hinter geschlossenen Türen werden Sachen entschieden, andere aussen vor gelassen, und dadurch neue Türen geschaffen, die den Zweiteren wiederum verschlossen bleiben. Auf Planungs-, Entscheidungs- und Umsetzungsebene sind demokratischere Mittel gefragt und es fehlen konsumzwangfreie nicht-hierarchische Räume (z.B. eine Grabenhalle mit autofreiem Vorplatz als «positiver Zwilling der Berner Reitschule», wie Hasler in den Raum stellt).

Die Machtfrage stellen

Das Problem ist, so Schreier, dass, wie an einem Grundsatzpapier zur Nutzung öffentlicher Räume gezeigt werden kann, die öffentlichen Räume gemanagt werden sollen, wobei Management jeweils darauf aus ist, Konflikte zu vermeiden, statt von diesen auszugehen. Schlimmer noch, dass eine apriorische Unterscheidung zwischen Bürger*innen einerseits und Randständigen, die per se als störend verurteilt werden andererseits, solchen Diskursen zu Grunde liegt.

Die Machtfrage muss gestellt werden: Wer kann überhaupt definieren, was erwünscht ist? Eine als randständig stigmatisierte Person meinte gegenüber einer Umfrage der Kriso (Forum für kritische soziale Arbeit), dass der Linsebühl-Spielplatz, der unlängst Schlagzeilen machte, vermutlich der sicherste Spielplatz der Stadt ist. Da schauen alle aufeinander: eine sozialpolitische Sorgequalität, die nicht durch Gesetze und Konzepte verordnet werden kann.

Solche Stimmen hörbar zu machen, ist gar nicht so einfach, wie Schreier demonstriert: Den Menschen auf dem vorderen Kantipark beispielsweise ist es nicht möglich, sich über die kontrollierte Situation zu beschweren. Sie stehen unter dem Druck, diesen letzten Platz nicht auch noch zu verlieren.

Hinter dieser Ungleichheit bei der demokratischen Kritikäusserung steht schlussendlich eine menschenfeindliche Ideologie: einige werden wegen nichtbürgerlichem Verhalten, Kleidung oder Armut marginalisiert, andere, wie Hasler richtigerweise ergänzt, nur schon wegen ihrer Hautfarbe. Eine Gruppe Eritreer, wie als Beipiel angeführt wird, muss sich noch nicht mal betrinken in den Parks, um von der Bevölkerung «verpfiffen» und von der Polizei kontrolliert zu werden.

Für wirklich alle

Pappa, die zwischendurch die Gewaltenteilung zitiert, um damit zu erklären, dass die Gesetze eben nicht von der Verwaltung gemacht werden, sondern von der Legislative, wozu es Mehrheiten bräuchte, entgeht dabei der zentrale Punkt. Das Recht auf Stadt Henri Lefebvres, das von Kasiske erläutert wird als ein Recht auf Aneignung von Stadt, betrifft eben nicht die «direktdemokratische» Mehrheit. Zentralität, als lateinisches Gegenteil von Marginalisierung und Randständigkeit, ist ein inklusives Konzept einer reissenden Mitte, worin die Vielfalt der Vielheit eher bestimmt als eine rechtlich abgegrenzte Mehrheit.

Mit etwas Philosophie (auch das Recht kommt aus der Philosophie, hat allerdings die Tendenz, diese nur voreingenommen zu rezipieren) würden damit Rechte im Vorübergehen und nomadische Aneignungen denkbar. Ohne dies sind aber Slogans wie «für alle statt für wenige», wenn nicht zynisch, dann im besten Fall demokratische Missverständnisse.

Kollektive Wunschproduktion statt Partizipation

Kasiske schmuggelt schliesslich unbemerkt ein schönes Konzept Félix Guattaris in die Diskussion ein. «Kollektive Wunschproduktion» wäre eine demokratische Stadtplanungsidee, die nicht an Empirie und bürgerlichem Gesetzbuch verendet, sondern die Phantasie von unten, gewissermassen subkommun, als Zentrum des Politischen begreifen lässt.

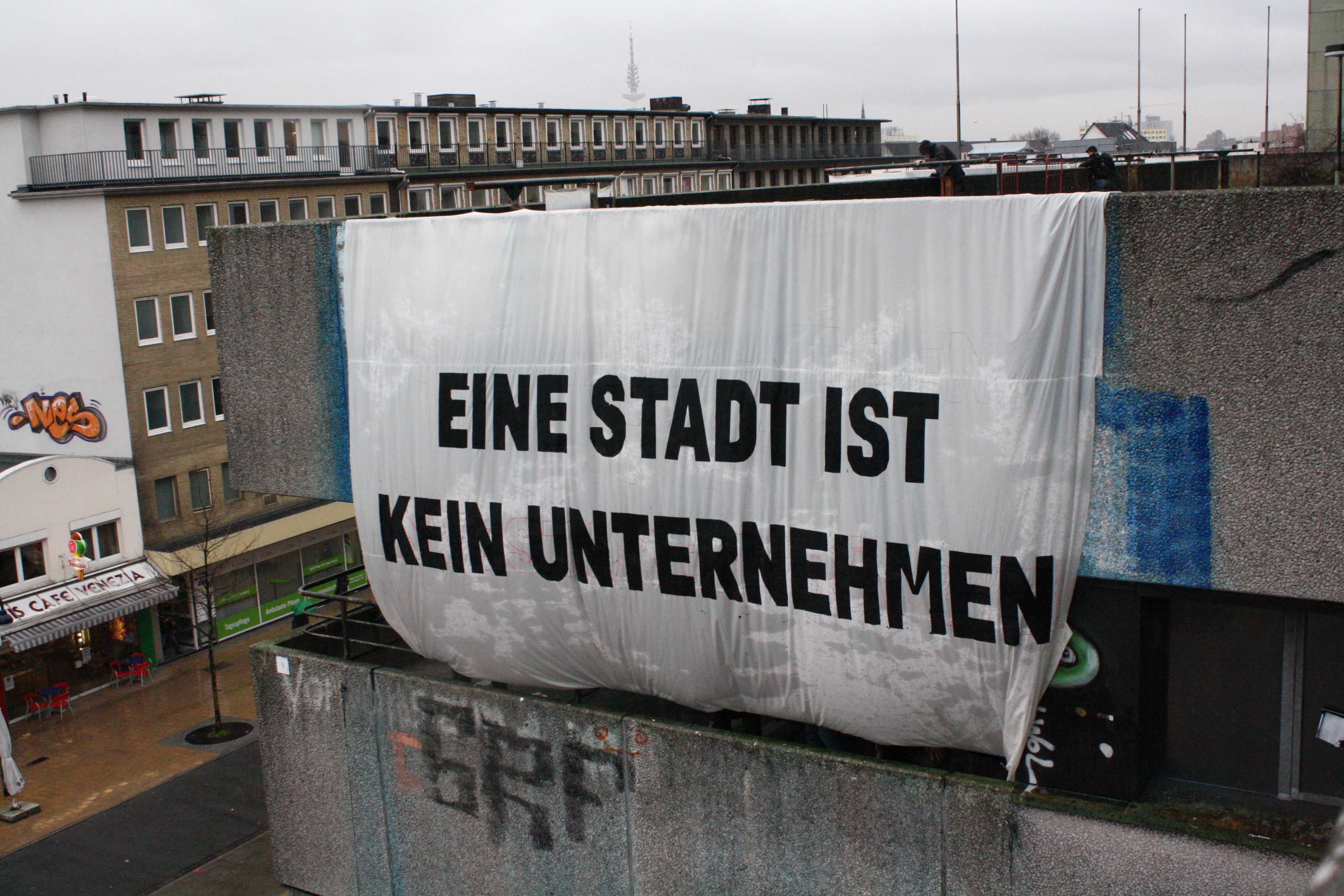

«Partizipation» und «Teilhabe» würden in Hamburg prinzipiell sehr kritisch gesehen, das sei ohnehin nur Show. Fässler ergänzt: Wird von Partizipation geredet, dem Einbezug der Anwohner*innen, sei häufig von bereits ausgewechselten, gentrifizierten Quartieren die Rede. Überhaupt gilt aber, so das Schlussvotum Schreiers: Die Rede ist nicht von Abfall-Konzepten, sondern von Menschen, und über diese spricht man nicht ohne deren Einbezug.

Betont Hasler die neuen Verhältnisse der städtischen Politik und das Ende des unbedingten Einflusses von bürgerlichen Clubs wie «Pro City», fühlen die Anwesenden, was in dieser Deutlichkeit nicht gesagt wurde: «Partizipation» war vielleicht das Maximum, was der bürgerlichen Sheitlin-Adam Ära abgetrotzt werden konnte.

Einer linken Mehrheit müssen wir aber jedenfalls mehr abverlangen: mehr Demokratie in der Stadtplanung und mehr politische Politik. Den Grabenhallenparkplatz, von dem die Scheiss-Autos endlich zu entfernen sind, darin sind sich die Zuschauer*innen einig, müssen wir uns nehmen oder sonst einfach mal besetzen: Dies ist das eigentliche Fazit des Abends. Draussen auf ebendiesem Platz lässt jemand noch Manu Chaos Hymne an die papierlosen Sexarbeiterinnen der Welt erklingen.

Es gibt da noch ein paar andere Methoden.