«Riechen Sie es? Mit Rosen hat das nichts zu tun.»

Ich erinnere mich noch sehr gut an dieses Gefühl der Erleichterung, das mich überkam. Kein Mensch bedankte sich hier überall und ständig bei Gott, Frauen trugen ihre Haare offen, Männer waren glattrasiert und hatten höchstens einen Stoppelbart. In einem Restaurant auf einer Dachterrasse gab es eiskaltes Bier gegen die Sommerhitze und danach zum Essen Arak. Alles war sauber, es gab Strom, fliessend Wasser, weder Schiessereien, noch Flugzeugangriffe. Hier konnte ich meinen Ohrring tragen, ohne als moralisch widerwärtig zu gelten.

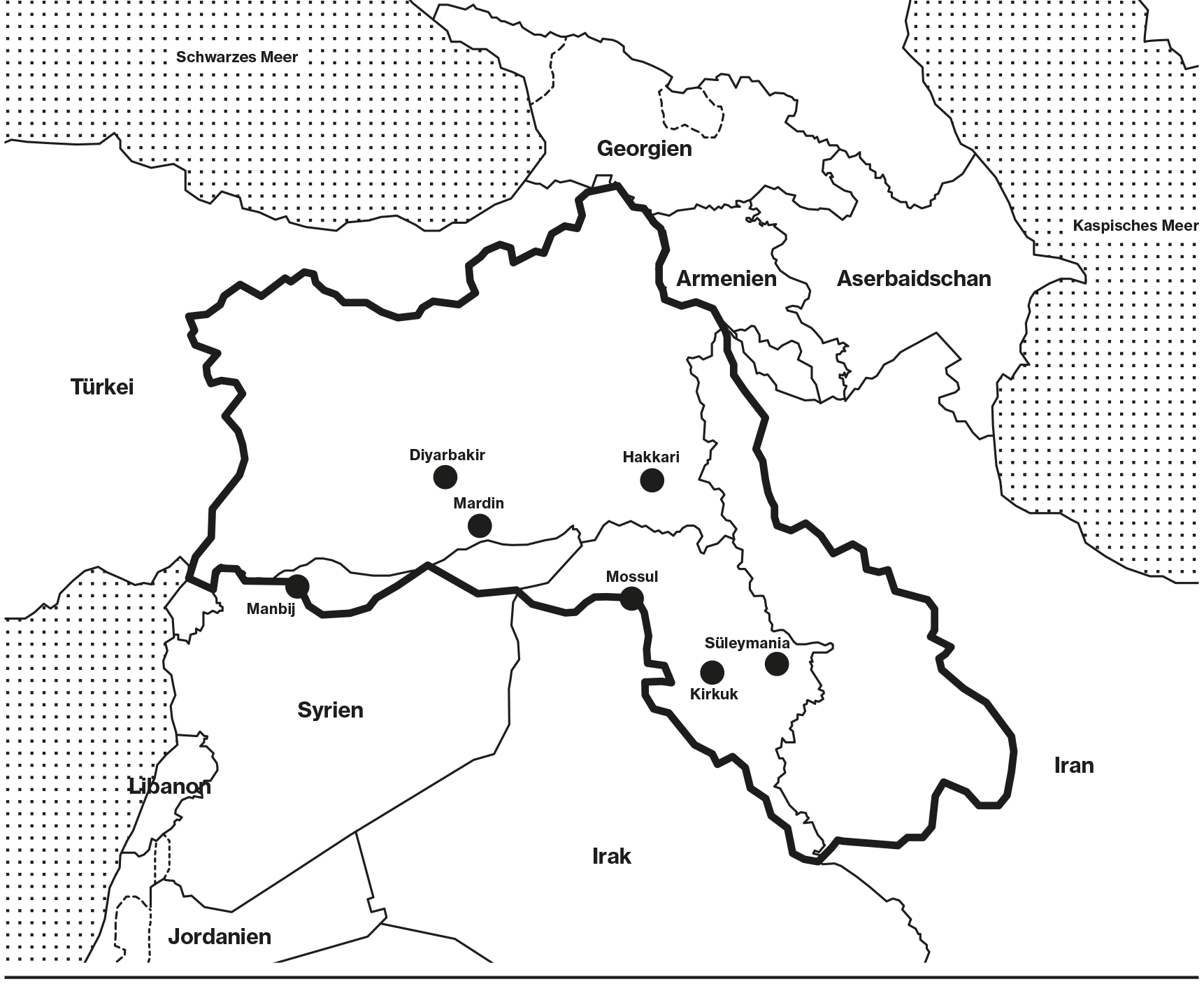

Es war eine völlig andere Welt, obwohl es das gleiche Land war, nämlich Syrien. Eigentlich hätte ich schreiben sollen: ein anderer Planet in einer anderen Galaxis. Denn so kam es mir im Spätsommer 2013 bei meinem Aufenthalt in Rojava tatsächlich einige Tage lang vor. Ich war während des syrischen Bürgerkriegs noch nie zuvor in dem von hauptsächlich Kurden bewohnten Gebiet entlang der türkischen Grenze gewesen.

Sonst war ich meist in die Gegend um Aleppo gereist, ins Gebirge von Jebel al-Zawiya und Richtung Hama. Dorthin eben, wo die richtigen Rebellen waren. Jedenfalls diejenigen, die man mit der syrischen Revolution in Verbindung brachte. Sie war damals gerade ins zweiten Jahr gegangen und die Euphorie war noch entsprechend gross. Alle dachten, mit der Regentschaft von Präsident Bashar al-Assad ginge es tatsächlich bald zu Ende. Damals hatte die Terrorbande des Islamischen Staats (IS) noch nicht für Schlagzeilen gesorgt, obwohl sie sich schon seit Monaten in Syrien herumtrieb.

Bei jeder Gelegenheit: «Bismillah!»

Ja, im Gebiet der Revolutionäre hatte man es in der Regel nur mit bärtigen Männern zu tun. Frauen waren im öffentlichen Raum kaum präsent und in Privatwohnungen bekam man sie überhaupt nicht zu Gesicht. Sie sassen in der Küche, machten Kaffee oder kochten. Es war kein Wunder, dass weibliche Kolleginnen immer wieder aufgefordert wurden, ein Kopftuch oder zumindest einen Schal zu tragen.

Ich fand das ziemlich unverschämt. Denn als Gast, der sein Leben riskierte, um über den Kampf seiner Gastgeber gegen die Diktatur zu berichten, sollte man doch wenigstens über seine Kleidung bestimmen dürfen. Und es ging ja nicht um einen Besuch einer Moschee, sondern um den auf einer Militärbasis oder an der Front.

Schon damals war klar, dass die Aufständischen ziemlich konservativ sind, was man im Westen aber noch nicht so richtig wahrhaben wollte. Religion war im Rebellensyrien irgendwie ständig präsent. Bei jeder Gelegenheit sprach jemand von Allah und dem Propheten Mohammed. Oft wurde man belehrt und gedrängt, doch zur wirklich besseren Religion, dem Islam, zu konvertieren. Alles wurde als Verschwörung gegen Muslime und ihren Glauben interpretiert, hinter der natürlich nur der Westen stecken konnte. Bei Interviews musste man warten, weil gebetet wurde, oder unterbrechen, weil jemand beten musste.

Jeder Fahrer, bevor er den Zündschlüssel drehte, sagte Bismillah, im Namen Gottes. Das hörte man auch, wenn der Gasherd angezündet, das Essen begonnen oder selbst wenn nur eine Tür geöffnet wurde. Und dann gab es ja noch jede Menge Allahu Akbar, Gott ist gross, das heute beinahe jedes Kind kennt. Aber das Schlimmste auf Rebellenseite war natürlich etwas ganz anderes. Nämlich die Luftangriffe der syrischen Luftwaffe und der Artilleriebeschuss. Jeden Augenblick konnte neben einem eine Bombe runtergehen, ein Mörser einschlagen oder eine Geschützgranate explodieren. Dass es kein Wasser, keinen Strom und nur wenige Lebensmittel gab, belastete da kaum.

Und dann kam man eben nach Rojava, eine im Vergleich dazu liberale, friedliche und tolerante Oase. An den Rändern der Region krachte es allerdings schon heftig. Damals kam die Bedrohung nicht vom IS, sondern von den normalen syrischen Rebellen. Das waren Ahrar al-Sham, die Tawid Brigade und vor allen Dingen Jabaht al-Nusra, die sich vor kurzem doch in die Front der Eroberer der Levante umbenannte und sich offiziell von al-Qaida lossagte. 2013 hatten die Islamisten über sechs Monate lang versucht, in die Kurdengebiete zwischen Ras al-Ain und Kamischli vorzudringen. Die Region entlang der Grenzen zur Türkei und dem Irak lieferte 60 Prozent der Ölproduktion Syriens und besitzt gleichzeitig reiche Gasvorkommen. Zudem gibt es dort eine ertragreiche Landwirtschaft.

«Alles vergeblich», sagte damals Kommandant Schorwasch von der Kurdenmiliz YPG. Der 25Jährige begleitete uns an die Front beim Dorf Alouk. «Die Islamisten haben sich dort hinten im Wald verschanzt», erzählte er am Ortsrand. Mit einem Funkgerät in der Hand zeigte er auf einige Baumwipfel. «Sie sind keine 700 Meter von uns entfernt.» Plötzlich knallte ein Schuss, und das unverwechselbare Sausen einer Kugel aus einem Scharfschützengewehr war zu hören. «Sie sind nervös», meinte Schorwasch schmunzelnd. «Besser, wir gehen in Deckung.»

In der Moschee des Dorfes, das al-Nursa einige Tage besetzt gehalten hatte, waren die Wände voller Einschusslöcher. Die Eingangstür war durchlöchert, Stücke der bronzefarbenen Kanzel des Imam hatten Projektile abgesprengt. Die Vorhänge hingen in Fetzen, der Boden war übersät mit Patronenhülsen, dazwischen lagen überall verstreut leere Thunfischdosen und Schmelzkäsepackungen. Man betrat die Moschee durch ein Loch in der Wand, das mit einem Vorschlaghammer geschlagen worden war. Er lag mit abgebrochenem Stiel in einer Ecke.

Insgesamt seien 39 Islamisten bei der Rückeroberung getötet worden, berichtete mir Schorwasch. Im Garten eines Bauernhofs waren vier frische Erdhügel zu sehen. Verwesungsgeruch lag in der Luft. Die Leichen der Islamisten waren eilig verscharrt worden. «Angeblich duften Märtyrer wie Rosen», sagte Kommandant Schorwasch grinsend. «Riechen Sie es? Mit Rosen hat das nichts zu tun.»

Später hörte ich in Qamishli noch andere Jihadistenmythen. Islamisten würden stets einen Schlüssel und einen Löffel bei sich tragen. «Den Schlüssel brauchen sie, um nach dem Märtyrertod das Tor zum Paradies zu öffnen», erklärte der kurdische Journalist Taha Khalil. Er hat lange Jahre als Autor in der Schweiz und Deutschland gelebt. Heute arbeitet er bei Rohani TV, einem Sender, der den Kampf der YPG propagandistisch unterstützt.

Der Löffel sei wiederum für das Abendmahl mit dem Propheten Mohammed, sagte Khalil und erzählte weiter über einen gefangenen Islamisten, der kürzlich zum Tode verurteilt worden war. Er soll acht Menschen, darunter drei Mädchen, den Kopf abgeschnitten haben. Als letzten Wunsch habe er um ein Glas Wasser gebeten und darin geheimnisvoll mit seinem Himmelsschlüssel gerührt. Nachdem er es in einem Zug ausgetrunken hatte, wollte er davongehen – in der Überzeugung, der Trunk habe ihn unsichtbar gemacht. «Diese Leute glauben wirklich, was man ihnen erzählt», meinte Khalil. «Und das macht sie so gefährlich.» Dann lachte er aber laut.

Die Kurden und das Regime Assad

In Rojava gab es immer eine klare Trennlinie: Wir und unsere Freiheit gegen die Islamisten, die sie uns nehmen wollen. Bei den Rebellen im anderen Teil Syriens gab es diese Trennung nie. Das AssadRegime war zwar die Inkarnation des Bösen und alle anderen, die es bekämpften, waren gut oder zumindest irgendwie gut – egal wie radikal und durchgeknallt manche auch waren.

Es war dieses «ja, aber sie kämpfen doch gegen Assad», das die Rebellen und ihre Revolution völlig in die Sackgasse brachte. Hinzu kam, dass jeder, der nicht den totalen Krieg mit dem Regime forderte, automatisch zum Todfeind wurde. Auf der einen Seite akzeptierten die berühmten «moderaten Rebellen» den syrischen al-Qaida-Ableger Jabhat al-Nusra und tolerierten selbst lange Zeit den IS innerhalb ihrer Reihen. Aber die Kurden verteufelte man als AssadLakaien.

«Regime» wird von den Rebellen bis heute als Synonym für Kurden und ihre Verbündeten verwendet. Das sind mittlerweile alle ethnischen Minderheiten der Region im Norden Syriens, nämlich Assyrer, Araber, Turkmenen und Armenier. Gemeinsam kämpfen sie seit Oktober letzten Jahres unter dem Banner der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF). Sehr erfolgreich, muss man dazu sagen. Sie haben den IS völlig aus Rojava zurückgedrängt und sind sogar in die Offensive übergangen. Die SDF haben den Euphrat überschritten und im Juli die IS-Hochburg Manbij erobert. Die Nachschublinie über die Türkei nach Rakka ist damit dicht.

Ziel der SDF ist es, weiter in den Osten bis in die kurdische Region Afrin vorzudringen, um sie mit Rojava zu verbinden. Die Frage ist nur, ob die Türkei, der Erzfeind der Kurden, sie lässt.

Für die Rebellen sind Kurden und SDF einfach nur eine der zwei Seiten der Regime-Medaille. Alles schlecht, alles böse und am besten vernichten! Denn sie sind Kollaborateure des Schlächters in Damaskus. Ihr Lieblingsbeweis dafür sind die Militärbasen der syrischen Armee in Qamishli und Hasakah. Dass diese dort nichts zu melden hat und es gerade kürzlich wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen SDF und Regime gekommen ist, beeindruckt die Rebellen nicht. Schlecht ist schlecht und dabei bleibts.

Nur: Die SDF und die zivile Verwaltung in Rojava treffen einfach die klügeren Entscheidungen. «Warum sollten wir das Regime vertreiben, so lange es sich ruhig verhält?», fragte ein Offizieller der SDF erst vor wenigen Monaten. «Ob bei Heirat, Geburt, Tod oder Universität, die Menschen brauchen offizielle Dokumente.» Der Flughafen des Regimes in Qamaishli sei der einzige Weg für Kranke in die Aussenwelt, und ausserdem bezahle das Regime Gehälter von Tausenden Staatsangestellten. «Ohne diese Zahlungen würde die Ökonomie vollkommen zusammenbrechen, es gäbe ein noch grösseres soziales Elend.» Ausserdem würde man bombardiert, und viele Menschen würden sterben, sollte das Regime mit Gewalt vertrieben werden.

In der Tat haben die Angehörigen des Regimes in Rojava wenig zu sagen. Ich habe es in den letzten drei Jahren mehrfach beobachtet, wie selbst Offiziere der syrischen Armee an SDF-Checkpoints ausgelacht und, fast schon wie Hunde, weggeschickt worden sind. Die Auslöser der bewaffneten Auseinandersetzungen, wie zuletzt in der Stadt Hasakah, sind meist die Milizionäre der Nationalen Verteidigungsfront (NDF). Sie wollen ihren angekratzten Stolz wiederherstellen. Militärisch haben sie gegen die SDF letztlich keine Chance.

Bei dem Hass der Rebellen auf Rojava dürfte wohl auch eine grosse Portion Frustration mitspielen. Denn die Region hat all das erreicht, wozu die Assad-Gegner nie fähig waren. Ganz abgesehen von der funktionierenden, lebensnotwendigen Basisinfrastruktur (Strom, Wasser, medizinische Versorgung, Lebensmittel, Schulen etc.) garantieren die SDF im grossen und ganzen Sicherheit für die Bevölkerung. In Rojava brechen nicht ständig interne Kriege zwischen unterschiedlichen Gruppen aus. Es gibt eine prinzipielle Einheit innerhalb der heterogenen Gesellschaft, um gemeinsam ums Überleben zu kämpfen.

Das hat auch ein politisches System ermöglicht, das nach basisdemokratischen Prinzipien aufgebaut ist – ein demokratischer Konföderalismus. Daneben arbeitet auch eine Judikative. Da ist sicherlich nicht alles perfekt. Es gibt einige Übergriffe der politischen Parteien der kurdischen Bevölkerungsmehrheit. Aber dagegen sind die rudimentären Stadträte, Schura-Räte und die Scharia-Rechtsprechung der Rebellen ein schlechter Witz. Sie funktionieren höchstens innerhalb einer einzigen Miliz und deren Territorium. Das hat nichts mit einem übergreifenden Verwaltungsapparat, Gerichten und politischen Institutionen zu tun, wie es sie in Rojava gibt.

Bedrohte «Idylle» Rojava

Für die Rebellen scheint das Spiel mittlerweile eh verloren zu sein. Sie haben es allerdings nicht auf dem Schlachtfeld, sondern am grünen Tisch verloren. Russland, die Türkei und der Iran haben sich auf eine gemeinsame Syrienpolitik festgelegt. Assad kann dabei sogar Interimspräsident einer neuen Regierung werden. Die Vertreter der Rebellen haben das bei unzähligen Verhandlungen im Rahmen der Genfer Friedensgespräche immer wieder abgelehnt.

Das war auch der Hauptgrund dafür, dass die Friedensrunde eins ums andere Mal gescheitert ist. Und nun müssen die moderaten Rebellen klein beigeben. Sonst kommen sie aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Abschussliste russischer Kampfflieger. Von denen sind sie in der jüngsten Vergangenheit bereits einige Male bombardiert worden.

Die Türkei, ihr ehemaliger Hauptverbündeter, der die Assad-Opposition in den letzten fünf Jahren mit so viel Geld und Waffen unterstützte, ist weggebrochen. Ohne die Türkei bleiben den Moderaten kaum Alternativen. Selbst die alten Sponsoren aus den Golfstaaten, allen voran SaudiArabien und Katar, halten sich derzeit ziemlich bedeckt.

Und für die Kurden, für Rojava und das neue politische Selbstmanagement der Demokratie? Da sieht es nicht ganz so schlecht aus, aber trotzdem düster. Die Türkei hat für ihr Einlenken gegenüber dem Iran und Russland, den beiden treusten Verbündeten des syrischen Regimes, natürlich eine Gegenleistung ausgehandelt. «Wir werden in den nächsten sechs Monaten in Syrien aktiver», sagte der türkische Premierminister Binal Yildirim. «Wir werden verhindern, dass das Land entlang ethnischer Linien auseinanderfällt.» Diese Aussage kann nur den föderalen Staat Rojava meinen.

Russland, Iran und die Türkei haben sich längst bei Verhandlungen auf ein gemeinsames Ziel geeinigt, nämlich auf den Kampf gegen Terrorismus. Damit hat die Türkei quasi einen Freifahrtschein. Denn die einzigen, die sie von einem militärischen Einsatz gegen die Kurden abhalten könnten, wäre das russische Luftabwehrraketensystem in Syrien. Unter den gegenwärtigen Bedingungen dürfte das keinen Schuss auf türkische Kampfflugzeuge abgeben. Die Türkei wird sich diese Gelegenheit wohl kaum nehmen lassen, um die verhassten kurdischen «Terroristen» anzugreifen. Mit meiner kleinen Idylle in Rojava wird es dann vorbei sein.

Alfred Hackensberger, 1959, lebt in Tanger und ist Korrespondent für Nordafrika und den Mittleren Osten, unter anderem schreibt er für «Die Welt». Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter das Lexikon der Islam-Irrtümer. Zuletzt erschien der Kriminalroman Letzte Tage in Beirut.