Gaslicht. Besser bekannt als Gaslight oder to gaslight. Beschreibt eine Form von psychischer Gewalt. Genauer: Das gezielte Absprechen von Emotionen und Erfahrungen, bis Betroffene an ihrer Wahrnehmung zweifeln. Aus der Psychologie entlehnt wird der Begriff im populärkulturellen Sprachgebrauch längst inflationär verwendet. Und vielleicht gerade deshalb wählt die Schweizer Autorin Jessica Jurassica, die ja sonst ein Faible für Anglizismen hat, das deutsche Wort Gaslicht als Titel für ihr Buch. Und: Der Titel ist Programm.

Wie schon in Das Ideal des Kaputten steht im Zentrum eine namenlose Protagonistin mit unverkennbaren Parallelen zur Autorin. Dennoch bleibt auch Gaslicht ein Roman und damit Fiktion. Und gerade dadurch schafft sich Jurassica einen Schutzraum, um Traumata literarisch zu verarbeiten, zu entgrenzen und zu sortieren, ohne sich dabei selbst zu entblössen.

Sprunghaft und fragmentarisch

In gewohnt lockerem Ton mit zahlreichen popkulturellen Referenzen und einem Übermass an Anglizismen rekonstruiert die Protagonistin ihre vergangenen Gewalterfahrungen: eine übergriffige Beziehung, Grenzüberschreitungen im Berufsleben, ihre Rolle in einem MeToo-Skandal, der die Schweizer Medien wenigstens temporär erschütterte.

Dabei verweigert der Text jede lineare Ordnung. Ort und Zeit springen scheinbar willkürlich hin und her: Von den Hochhäusern Manhattans geht es direkt zu den Hügeln im Appenzellerland. Selten ist eindeutig, wie die Ereignisse aufeinanderfolgen, aber vielleicht ist das auch völlig egal. Alles hat eine gewisse Gleichzeitigkeit.

Diese radikale Fragmentierung ist nicht Beiwerk, sondern erzählerisches Prinzip. «Aber die Natur des Traumas war unberechenbar anachronistisch, manchmal war Traumatisiertsein wie Zeitreisen – aber nicht das coole, aufregende Zeitreisen», heisst es einmal. Jurassica macht den psychischen Zustand des Traumas sprachlich erfahrbar, doch so intendiert diese Erzählform sein mag, sie macht es anstrengend, der Geschichte zu folgen.

Trauma-Archäologie

Die Vielzahl inhaltlicher Ebenen erschwert den Zugang zum Text weiter: Genealogie, Reisen, Vergangenheitsbewältigung, Selbstreflexion, Popkultur, feministische Literatur und sachbuchartige Kontextualisierungen.

Es geht um vieles. Und das ist vielleicht auch die grosse Schwäche des Romans. Denn längst nicht alles gibt der Erzählung wirklich mehr Gehalt. Stränge wie etwa die genealogischen Exkurse wirken beiläufig eingestreut und fast schon überflüssig.

Besonders irritierend sind zunächst die wiederkehrenden Einschübe, in denen sich die Protagonistin als urzeitliches Wesen aus dem Jura imaginiert. Das absurd anmutende Bild erweist sich aber als stimmige Metapher: Die Protagonistin wird zur Archäologin ihrer selbst und legt Schicht um Schicht Erinnerungen frei, in deren Überresten sich persönliche wie gesellschaftliche Muster abzeichnen.

Diagnose: Gaslighting

Letztendlich ist die literarische Aufarbeitung ihrer Geschichte für die Protagonistin eine Form von Traumabewältigung. Mit jeder metaphorischen Schicht, die sie abträgt, befreit sie sich mehr und findet wieder zu sich selbst. «Eins war ich und ich war Eins (…).»

Mit einer Klarheit, die der Erzählung sonst stellenweise fehlt, verknüpft Jurassica die persönlichen Erfahrungen mit struktureller Gesellschaftsanalyse. Und genau diese Transferleistung ist es, was letztendlich den Text ausmacht. Die Traumata der Protagonistin sind keine isolierten Einzelereignisse, sondern Symptome patriarchaler Machtverhältnisse: Strukturen, die Gewalt begünstigen, Täter schützen und diskriminierendes Verhalten normalisieren.

Zugleich zeigt Jurassica, wie vermeintliche «Frauenthemen» in der öffentlichen Debatte oftmals eine Abwertung erfahren. Niemand spricht einem Fussballfan die Enttäuschung über den Abstieg seines Vereins ab. Ein erlebter Übergriff dagegen wird rasch relativiert, die Erfahrung als übertrieben abgetan und die betroffene Person als empfindlich dargestellt. Diese Abwertung ist Teil der Gewalt: Sie sorgt dafür, dass Betroffene verstummen – und genau hier setzt Gaslicht an.

Die literarische Form wird zum Widerstand. Sie macht sichtbar, wie sich gesellschaftliche Mechanismen auf subjektive Erfahrungen auswirken. Programmatisch skizziert Jurassica die Gesellschaft als «Gaslighting-Nation»: Eine, die lieber wegsieht, um sich dann kurz empört zu geben, bevor alles wieder seinen gewohnten Lauf nimmt. Die Diagnose sitzt und ist so radikal und unversöhnlich, wie der Roman selbst.

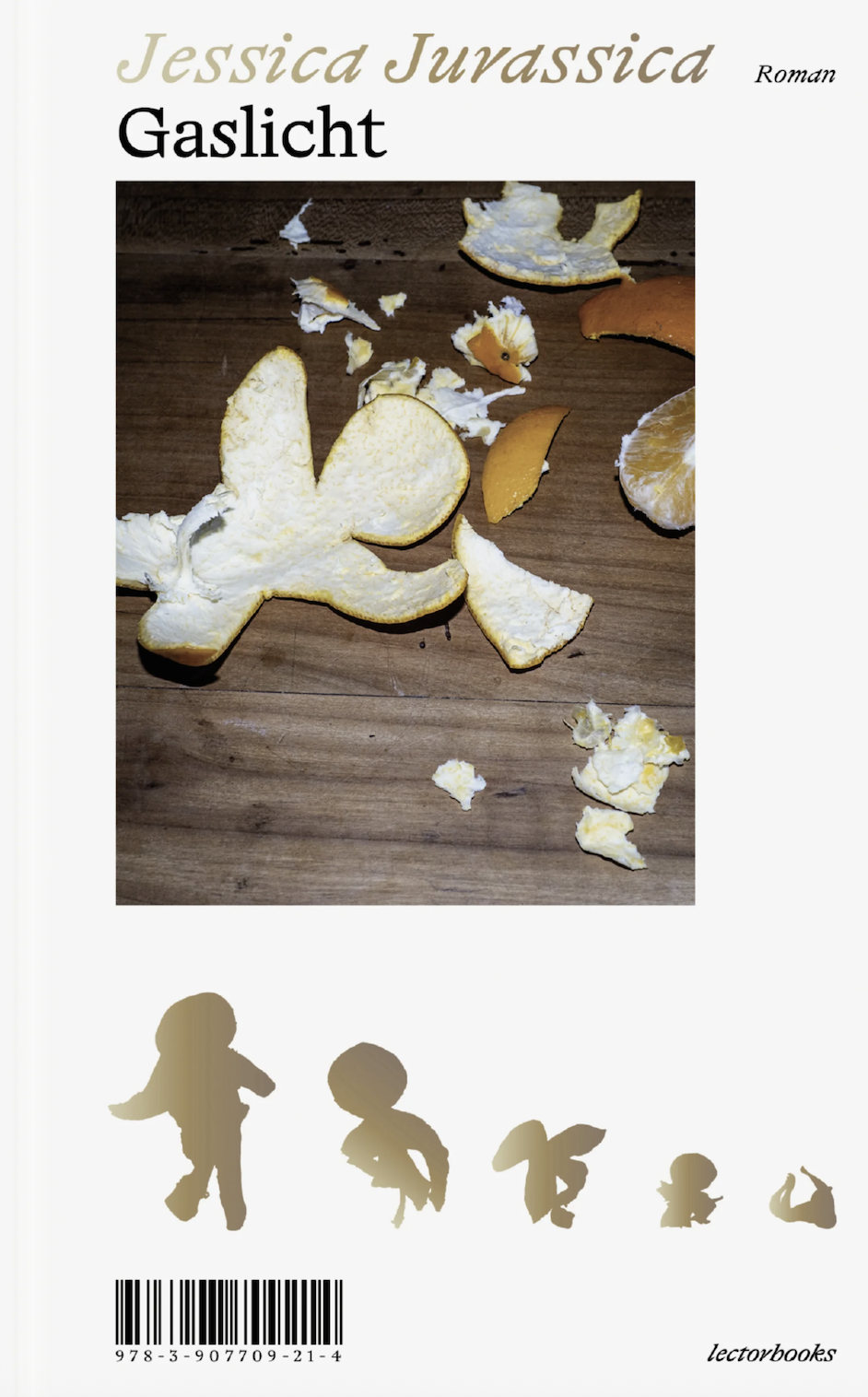

Jessica Jurassica: Gaslicht. Lectorbooks, Zürich 2025.

Performance von Jessica Jurassica, 20. September, 20 Uhr, Palace St.Gallen

saiten.ch/kalender